電気通信研究所の紹介

大学には、学部や学科だけではなく、より専門的な研究を推進する、研究所があるのをご存知でしょうか?

電気通信研究所は、電気通信に関わる最先端の技術やデバイスの研究を行っている、東北大学の中の研究所のひとつです。通称、通研(つうけん)と呼ばれています。この通研にも20を超える研究室があり、学生の皆さんが最先端のテーマで卒業研究や大学院の研究を行うことができます。 動画は、「通研のこれまでの研究成果とこれからの研究について」がわかりやすく紹介されています。

通研人

電気通信研究所の研究者に迫るインタビュードキュメント

< 研究者自身へフォーカスを当て、より踏み込んだ通研の姿・情報を発信しています。>

RIEC Newsweb

研究室の紹介

①情報デバイス研究部門

新たな物理で動作する二次元材料・デバイス

本研究室では、従来のシリコン(Si)系半導体の性能を飛躍的に向上させるナノカーボン、トポロジカル絶縁体、GaNなどをはじめとする新材料を開発し、これらを用いたデバイスを作製する研究を行っています。Si基板と異種材料を組み合わせることで、シリコンに出来ない特殊な機能を実現できます。Siと異種材料との橋渡しとしてSi基板上のSiC単結晶薄膜の製膜を行い、この薄膜へのグラフェンの形成に世界で初めて成功しています。さらに、国内メーカーなどと共同でグラフェンデバイスの実用化研究にも取り組んでいます。

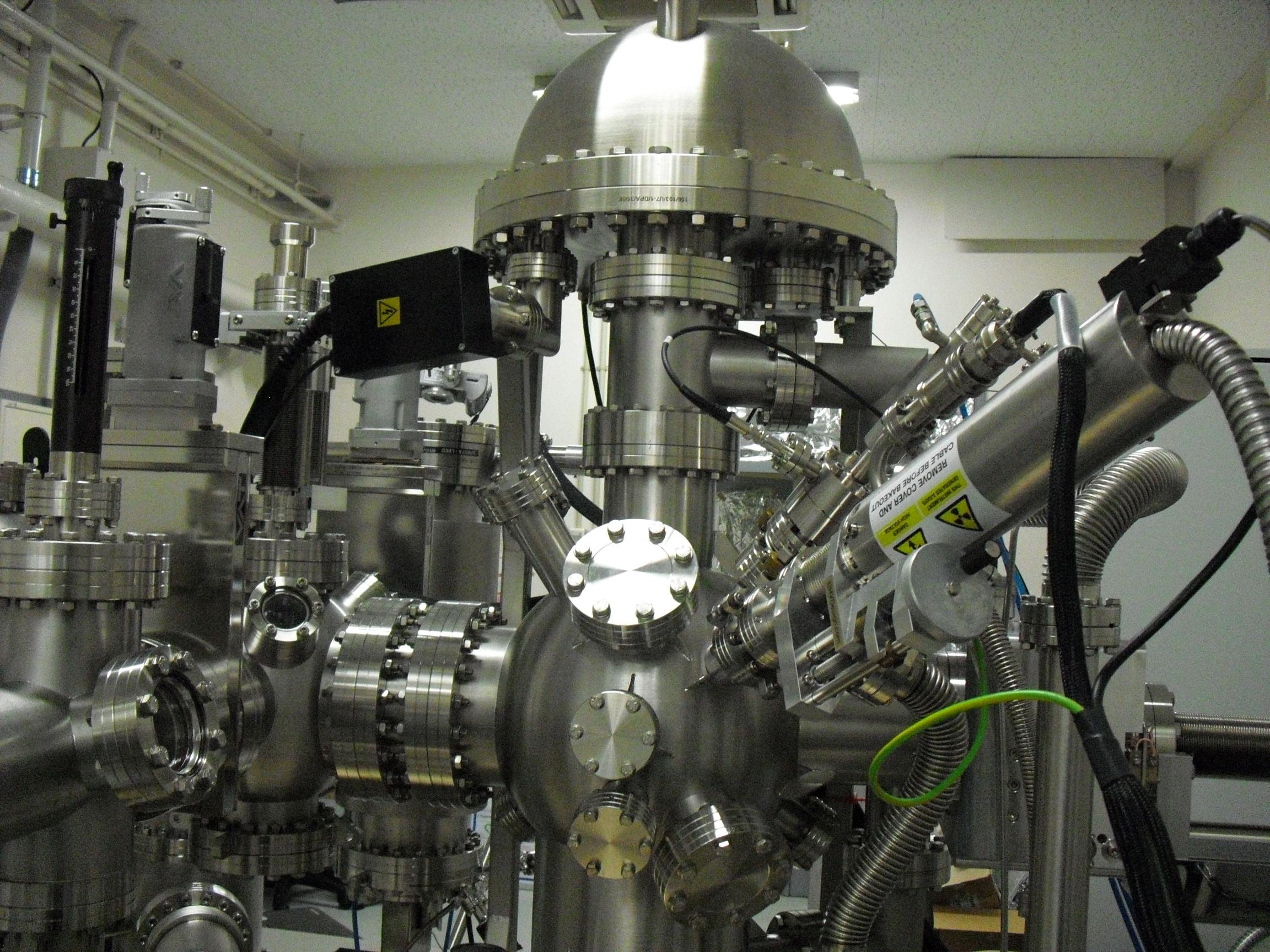

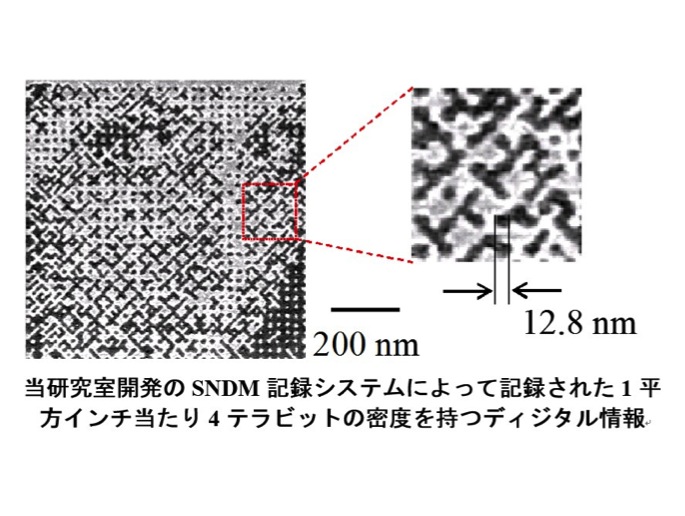

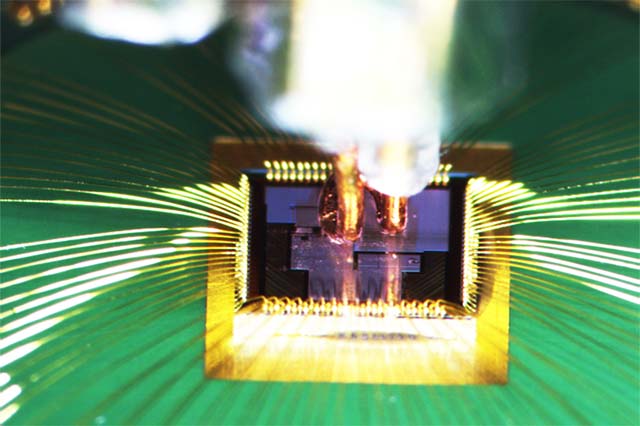

針で読み書き!ナノ世界のプラスとマイナス

スマートフォンなどの身近な電子機器にはたくさんの電子デバイスが使われています。これらのデバイスの内部はナノメートル(1ミリの100万分の1)単位で精密に加工され、実に何千万個、何億個というトランジスタが作りこまれたナノの世界です。このような極小さな電子回路の出来具合やそれらを構成する物質の性質を原子・分子レベルで「観る」「操る」にはどうすれ ばよいでしょうか?本展示では、それらを実現するSNDMと呼ばれる「針」を使った顕微鏡の開発やその次世代超高密度記録方式等への応用についてご紹介します.

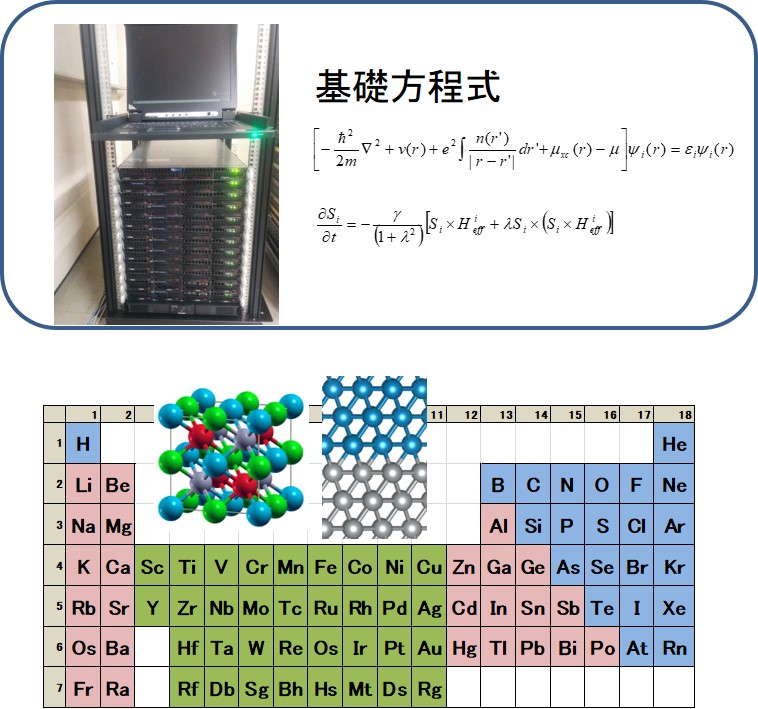

計算機による物質設計

第一原理計算とは、実験からの情報を利用せずに、多電子系の状態を求める手法です。経験則に頼らず計算を実行することにより、いま存在しない物質でも、その性質を予測することが可能となります。本研究室では、この第一原理計算を用いて、新物質の設計と探索を行っています。主な研究対象としては、スピントロニクス材料が挙げられます。スピントロニクスとは、電子の電荷とスピン(磁性)の絡んだ現象を利用したエレクトロニクスであり、将来的な記憶素子等への応用が期待されている分野です。

量子デバイス

ナノメートルスケールの固体ナノ構造では量子効果等の特異な物理現象が生じます。私たちは人工的に作製、制御したナノ構造における量子物性解明、およびデバイス応用の研究を進めています。特に局所電子状態の電気的な精密高速観測・制御技術を駆使してナノ構造における電子の量子状態の解明を進め、これを活用した量子デバイスの研究、開発を行っています。

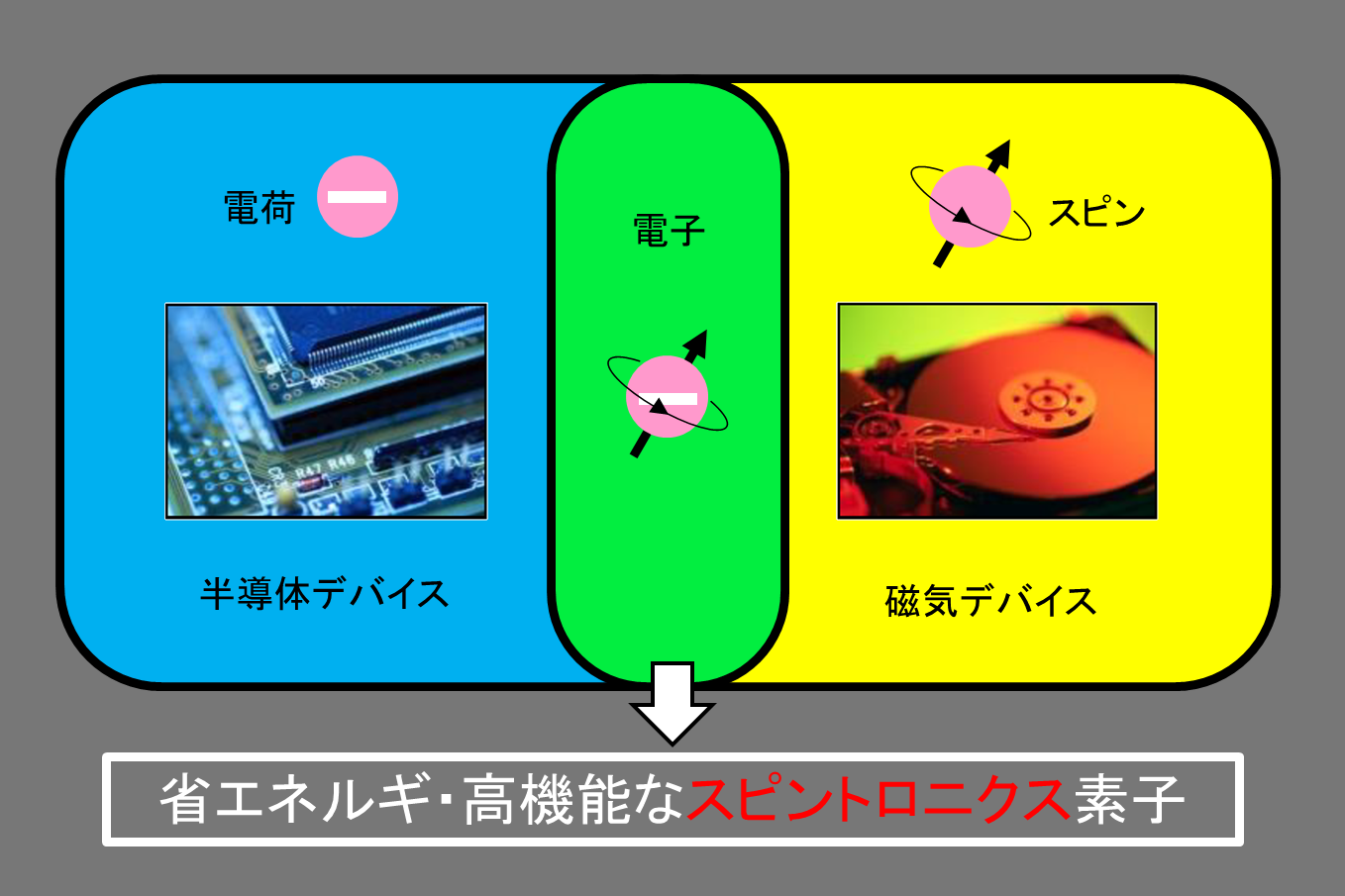

スピントロニクスの世界へようこそ!

私たちの日常生活を豊かにしている「エレクトロニクス」は、電子が持つ電荷の性質を利用しています。電子には、電荷を持つという性質の他に、「スピン」という磁石の性質もあります。これらの二つの性質を両方とも利用した工学応用や新しい物理現象を研究する分野が、「スピントロニクス」です。展示会場では、スピントロニクスの応用分野の一つであるメモリーに関して、電流や磁石を用いたメモリー動作を体験することが出来ます。

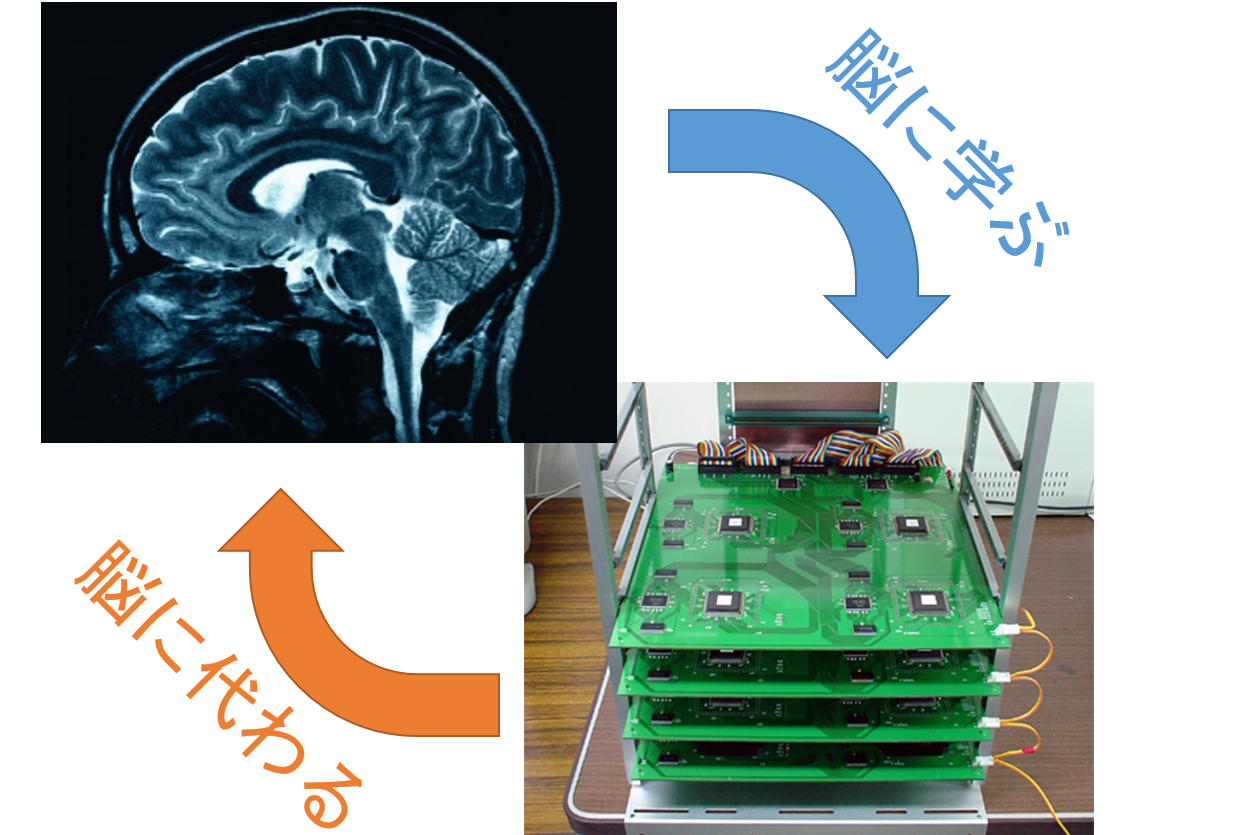

半導体を使って脳を作る

最新のLSIには、微細加工技術の進歩により、数億個のトランジスタが搭載されるようになってきています。かつては夢物語だった「人間の脳をトランジスタを使って実現する」ことも今では現実味を帯びてきています。本研究室では、原子サイズで制御された半導体を用いて、脳を実現する研究を進めています。この研究を進めることで、今のコンピュータに比べ人に優しい脳型コンピュータが実用化できると考えています。

研究室の紹介

②ブロードバンド工学研究部門

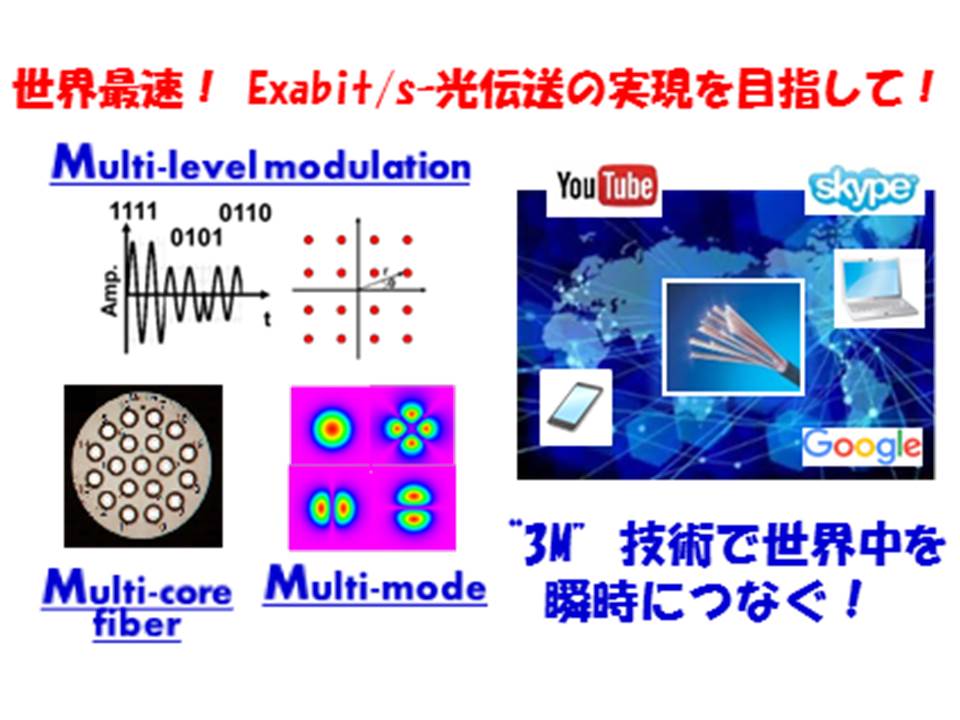

3つのMulti技術による次世代光通信

光ファイバ通信は超高速大容量インターネットを支える基盤技術として今日の情報社会を支えています。その一方で、2030年に予想されているエクサビット時代(エクサ=10の18乗)の到来に向け、光通信技術には飛躍的な高度化が求められています。本展示では、多値コヒーレント通信技術、マルチコアファイバ技術、マルチモード制御技術の3つのMulti技術を中心に、光ファイバ通信の先端研究の一端をご紹介します。

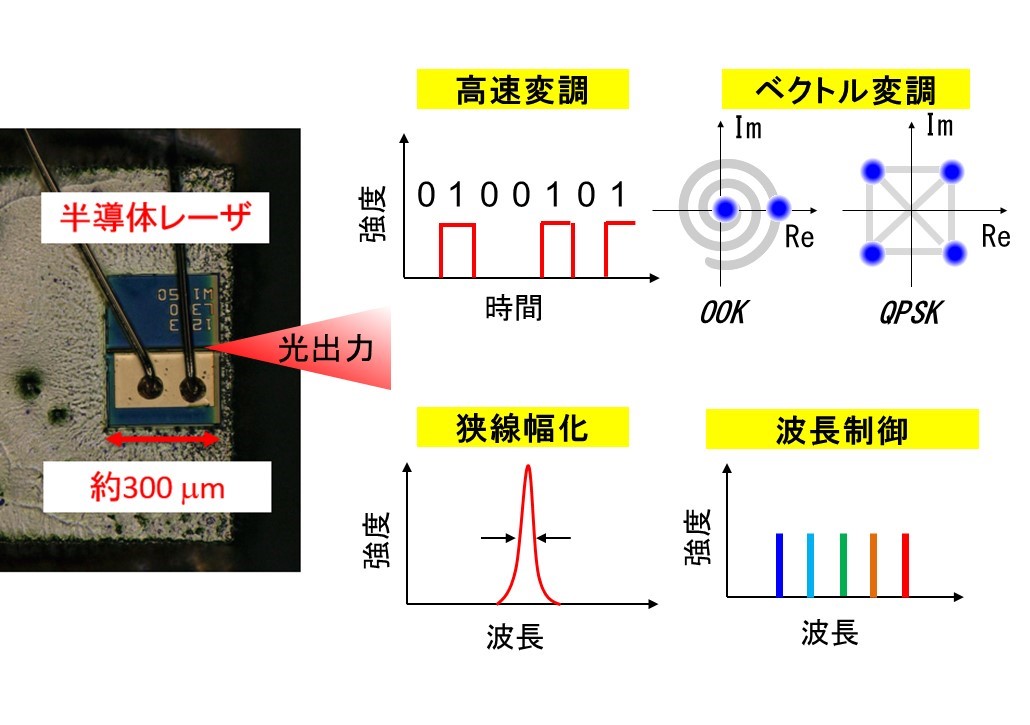

ビッグデータ社会を支える通信用レーザ技術

今日では動画やSNSなどの情報が光によって高速に伝送されています。その光源として、小型かつ省電力の半導体レーザが重要な役割を果たしています。私たちの研究室では、半導体レーザの性能を構造や駆動方法などの工夫によって向上させる研究に取り組んでおり、いくつかの取り組みを紹介します。

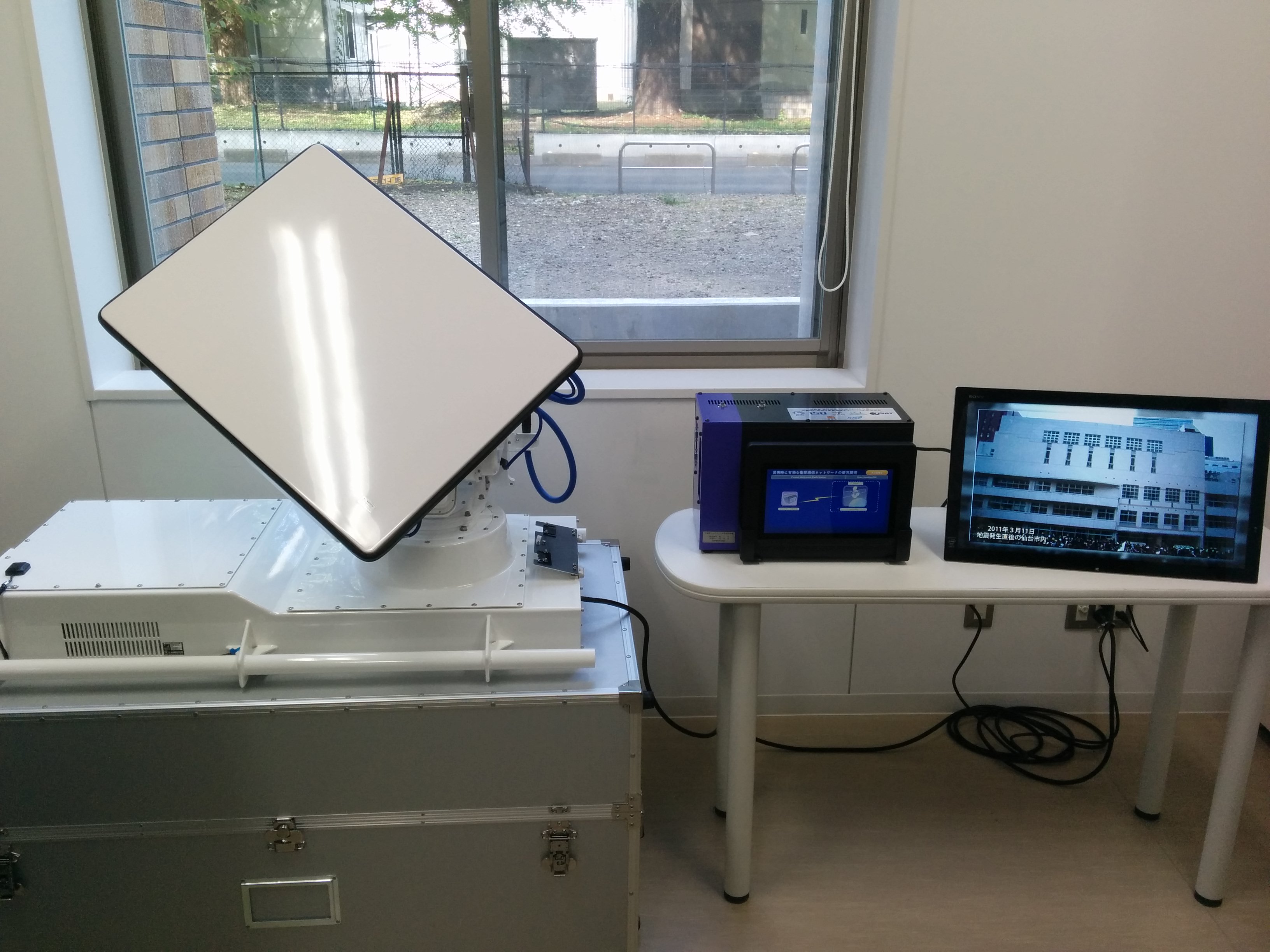

ワイヤレスネットワークの未来へようこそ

スマートフォンはすでに私たちの生活に欠かせない存在になっています。でも、皆さんはスマートフォンがどのような仕組みで会話やメールができるか知っていますか? まず、スマートフォンがつながる仕組みを分かりやすく説明します。そして、携帯電話と通信衛星が直接通信を行い,1時間に数百万人が同時に簡単なメールを送ることができる衛星通信システムや,誰にでも簡単に設置できてスマートフォンでインターネットを利用できる衛星通信用小型地球局など、最先端の研究開発についてご紹介します。

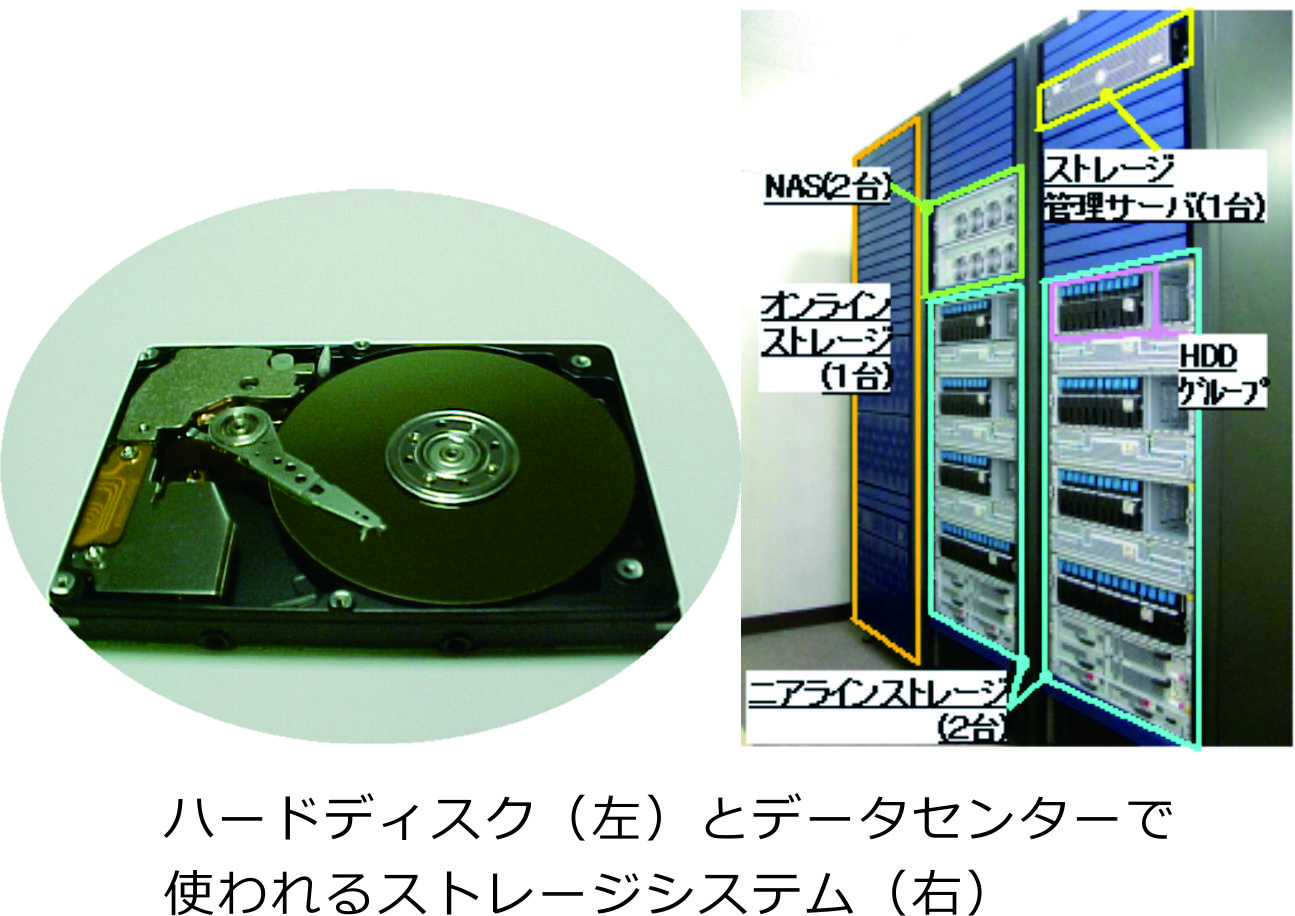

インターネットを支える磁気ストレージ技術

情報ストレージ技術は、私たち社会の全てのデータを記録し蓄積する重要な技術で、ビッグデータや人工知能(AI)、ソーシャルネットワークを発展させた基盤です。その中心となっているのが当研究所で発明された垂直磁気記録技術で、パソコンからHDDレコーダ、クラウドデータセンターまで幅広く大容量の情報を蓄積します。当研究室では垂直磁気記録を更に発展させ、より大容量の情報を記録できる技術を研究しています。磁気記録の仕組みや次世代の記録方式、大容量ストレージシステムをご覧になれます。皆様のご来場をお待ちしています。

テラヘルツが切り開く未来

尾辻・佐藤(昭)研究室は東北大学電気通信研究所に属する研究室です。光と電波の中間の性質を持つ「ミリ波・テラヘルツ波帯電磁波」の技術開拓・実用化を目指して、本領域で動作する新しい電子デバイスを創出し、それらを情報通信・計測システムへ応用するための研究をおこなっています。展示では、各研究のテーマや研究室での生活などについて、学生が直接紹介します。

光を用いた量子情報通信

原子や電子などのミクロの世界は,量子力学という物理の原理に従っています。それによると,光は波(電磁波)としての性質と粒子(光子)としての性質を併せもっています。私たちは,光の量子力学的性質を利用した新しい情報通信技術(量子コンピュータ,量子暗号など)や計測技術を創造するための研究を行っています。展示では,ナノ光ファイバーなどを用いた最新の研究をご紹介します。

研究室の紹介

③人間情報システム研究部門

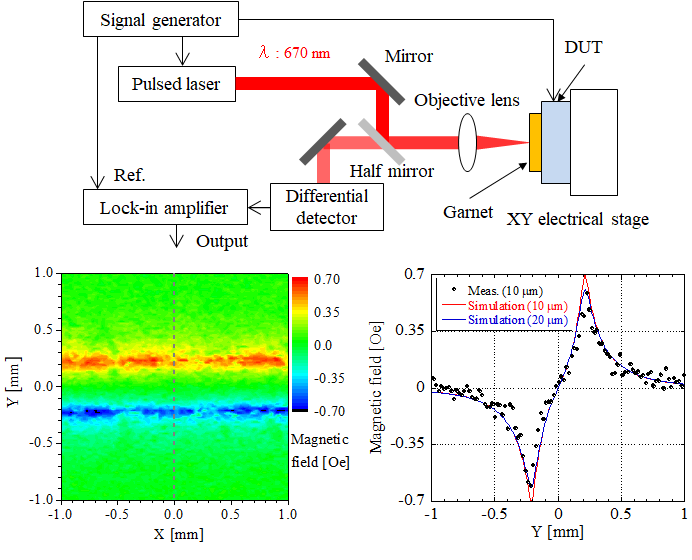

磁気を使って動かす・測る・見る!

集積回路の高集積化と低電圧駆動化に伴い、EMC問題(電子機器等から放射される不要電波が他の電子機器の動作に影響を及ぼす問題)が電子機器における大きな課題になっています。この問題を解決するためには、電子部品からの漏洩電磁波を低減・防止することが重要であり、そのためには微弱な漏洩電磁波の発生箇所を高精度に特定する近傍磁界測定技術が求められています。本研究室では、ガーネット磁性薄膜の磁気光学効果を利用した計測方法を提案し、低侵襲な高周波近傍磁界計測システムの開発に取組んでいます。

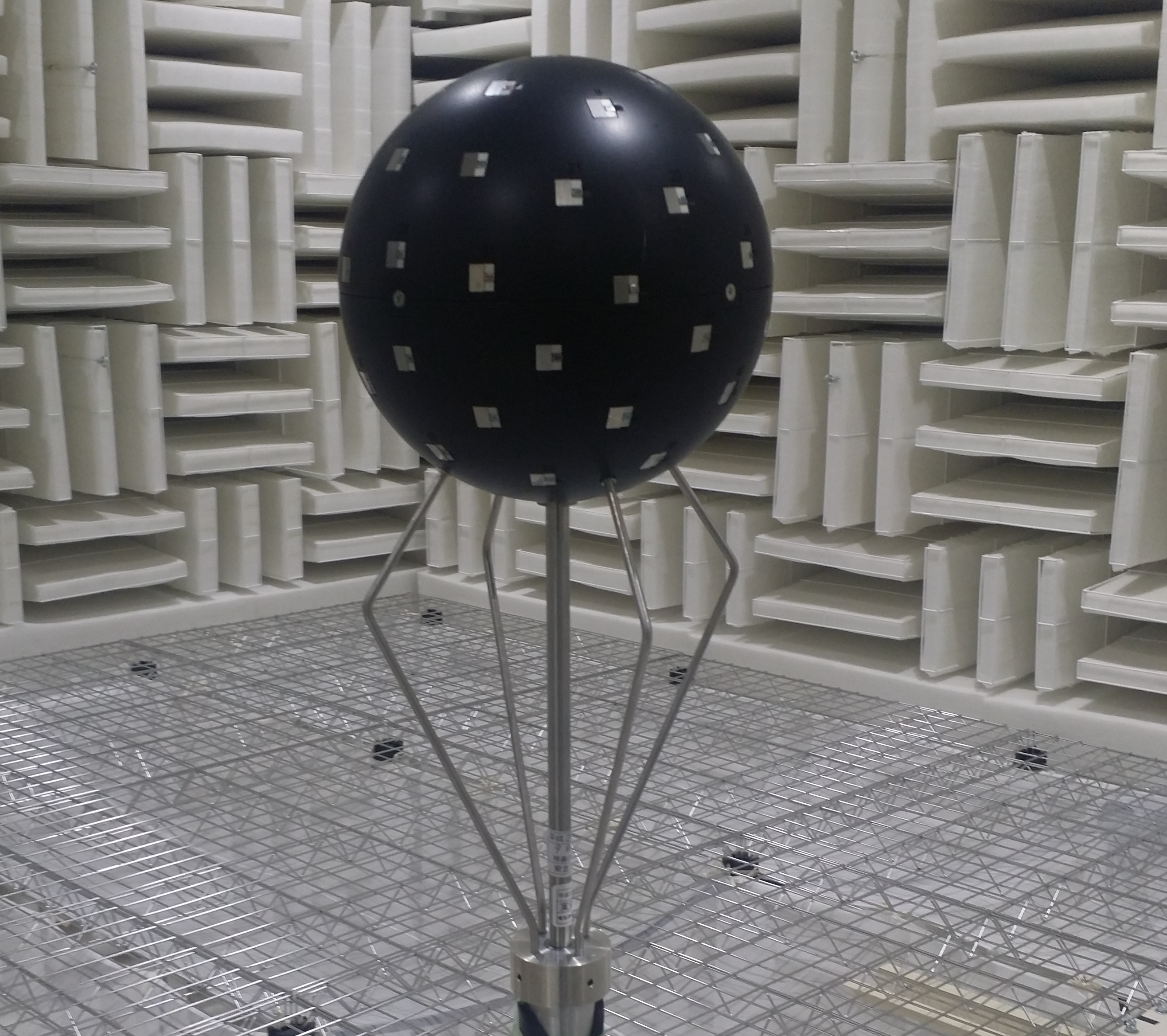

快適な音環境・高度な音響通信技術の実現

聴覚情報は人間は普段から生活し互いにコミュニケーションを取る上で極めて重要な感覚情報であり,その知覚メカニズムは新しい通信システムの構築においても重要な基盤となります.本研究室では,人間の聴覚情報処理の仕組みを明らかにし,どんな環境でも快適に通信できるシステムを作り上げることを目標としています.この研究を進めることにより,うるさい所でも聴きやすい音声の提示が可能となったり,コンサートホールで演奏された響きのある音楽などを自宅に居ながらにして体験することができるようになります.

我々は何を見ているのか

環境に柔軟に適応できる人間の脳機能を知ることは,工学を含め我々を取り巻く環境のデザインや評価にとって最も重要な課題のひとつです.塩入・栗木・曽研究室では,視覚系の働きを探求し,その成果に基づく人間工学,画像工学などへの応用的展開を目指した研究を行っています.人間の視覚特性を知るための心理物理学的実験を中心に脳機能測定やコンピュータビジョン的アプローチを利用しています.

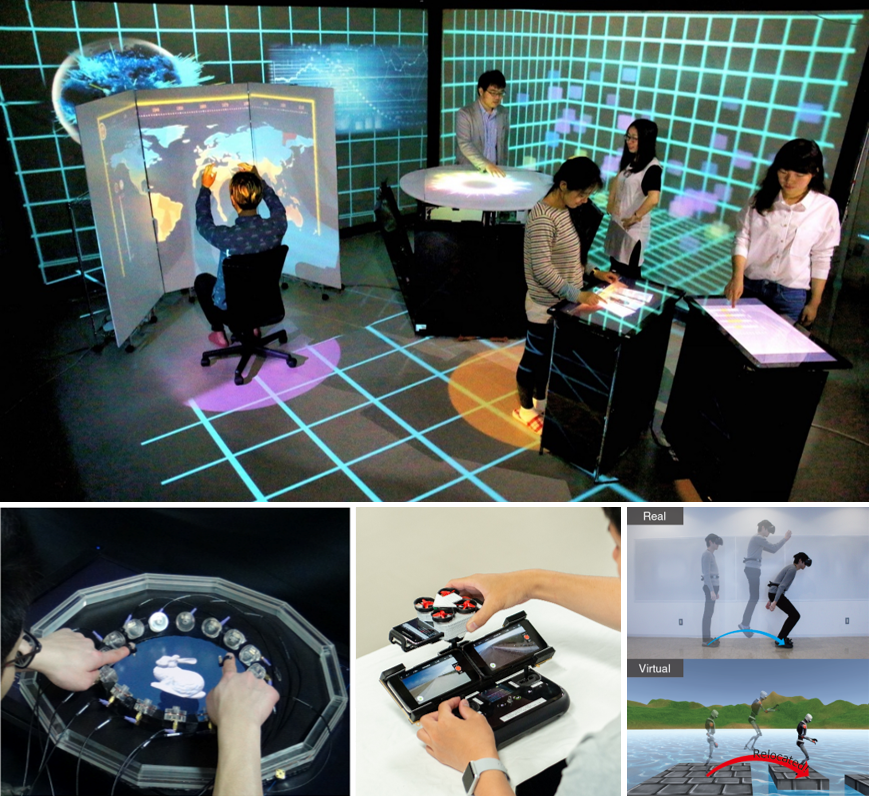

未来のインタラクティブコンテンツ

インタラクティブコンテンツは,利便性や快適性だけではなく,感動や喜びなど,さまざまなポジティブな要因を与えてくれます.そこで私たちは,人,コンピュータ上のコンテンツ,入出力装置やインタラクションに加えて,それらを取り巻く空間までも考慮して,インタラクティブコンテンツの「創る,使う,便利にするための技術」,「人との関係を考える」,「世の中で活用してもらう方法」などの研究を進めています.

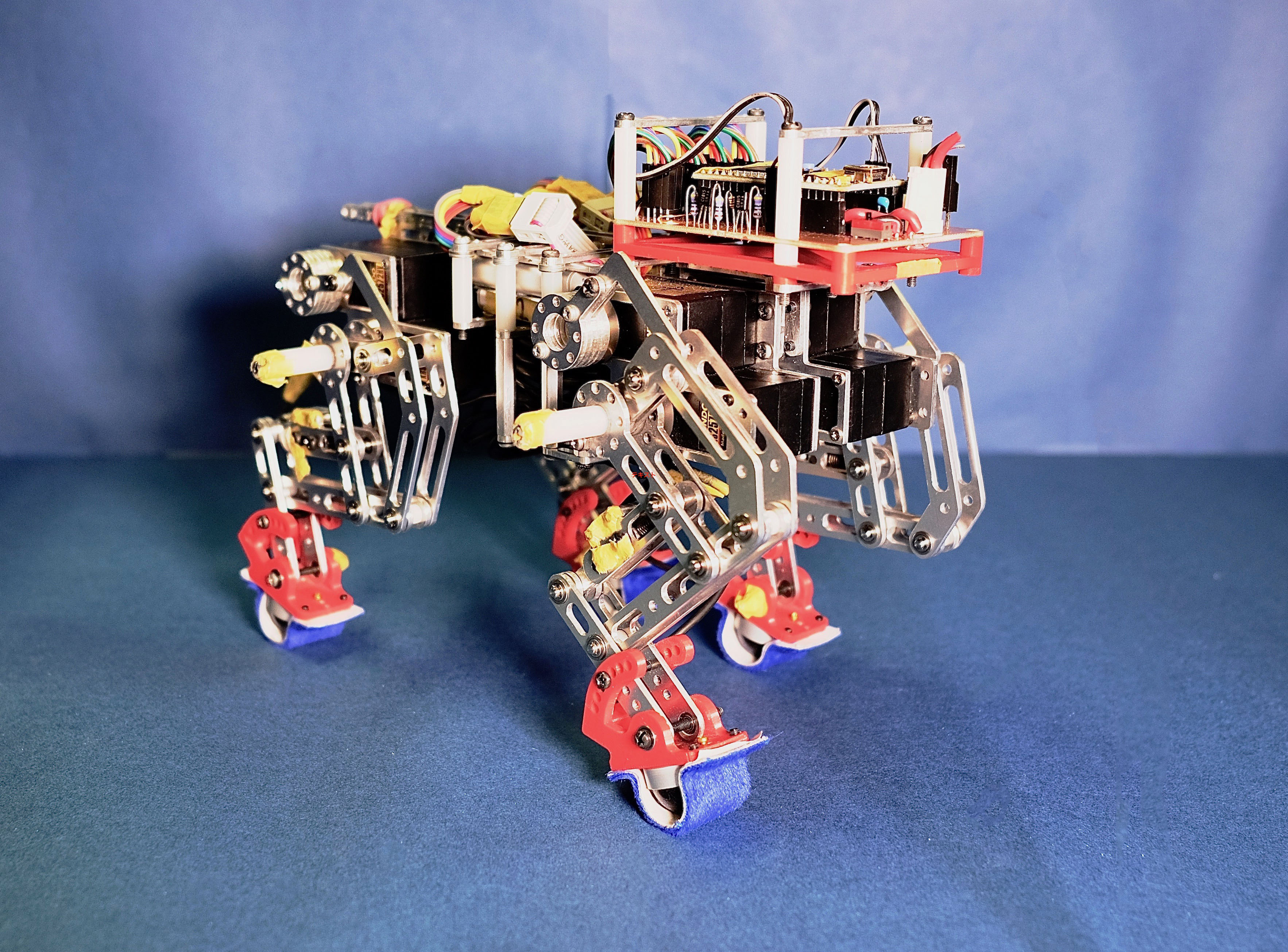

生き物のようなロボットを創る

泳ぐ,這う,歩く,走るなど,動物は生き生きとした動きを示します.このような振る舞いの背後には,一体どのようなからくりが存在しているのでしょうか?石黒研究室では,ロボットを創りながら生物が示す優れた能力のからくりを調べたり,生き生きとしたシステムの設計原理を明らかにしようとしています.指令通りに動くだけのこれまでのロボットから,あたかも生きているかのように動き回るロボットへ...わくわくしませんか?

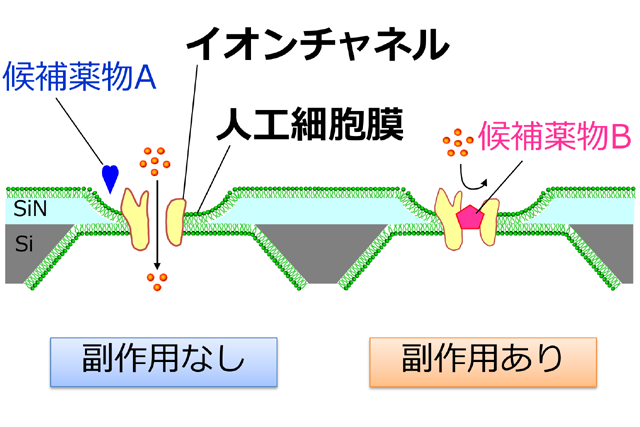

生体情報を測るナノ・バイオデバイス

私たちの体は外部からの刺激にとても敏感です。 体は、沢山の細胞が集まって形成されていますが、その細胞を包んでいる細胞膜が、化学物質や光、 力といった刺激に高感度な感受性をもっているからです。 この細胞膜は厚さ4-5 nmの超薄膜で、膜の中には、 刺激を認識するための特別なタンパク質(膜タンパク質)がつまっています。本研究室では、このナノメートルサイズの細胞膜を人工的に作成し、電子デバイスと結合させることによる新しいバイオデバイスの開発を目指しています。

研究室の紹介

④システム・ソフトウェア研究部門

ヒトとコンピュータのギャップを埋める

ヒトはコンピュータに実行してほしいことを伝えるためには「プログラム」を記述しますが,そのプログラムが意図通りに動作することを確認するのは簡単ではありません. 多くのプログラマはいくつかの入力について試験的に実行することで確認するだけです. しかし,それで本当に正しいと言えるでしょうか? 実際の入力には無限の可能性があり,いくら実行してもこの方法では確実に正しいとは言い切れません. この展示では入力に無限の可能性がある場合でも,有限時間でプログラムの正しさを確認する方法を紹介します.

ヒトとモノが自在に繋がる未来を目指して

インターネットは既に社会の隅々まで浸透し、人々の日常生活や仕事の基盤となっています。しかしながら、桁違いに多くのデバイスが接続する将来のIoT社会においては、アーキテクチャ的な限界を迎えることが危惧されています。当研究室では、そのような問題を打ち破る新しい情報ネットワークアーキテクチャの実現を目指し、高性能・高可用情報ネットワーク、仮想化ネットワーク/システム設計・制御技術、IoT/モバイルネットワークデザイン、次世代ユビキタスサービス基盤等の研究開発に、理論と実践の両面から取り組んでいます。

ハッカーからシステムを守れ

「暗号」と聞くとどんなイメージでしょうか.もしかするとスパイや戦争の映画にでてくる非日常の世界を想像されるかもしれません.実は,暗号はもはや皆さんの日常生活に欠かせない技術です.スイカのようなICカードやスマートフォンを安全に使えるのも暗号技術のおかげです.一方で,世界では暗号解読をめぐる攻防が日々繰り広げられています.当研究室では,その攻防の最前線で,暗号を使ってより安全なコンピュータを実現するための研究に取り組んでいます.ここでは,最先端の暗号技術に関する研究の一端をご紹介します.

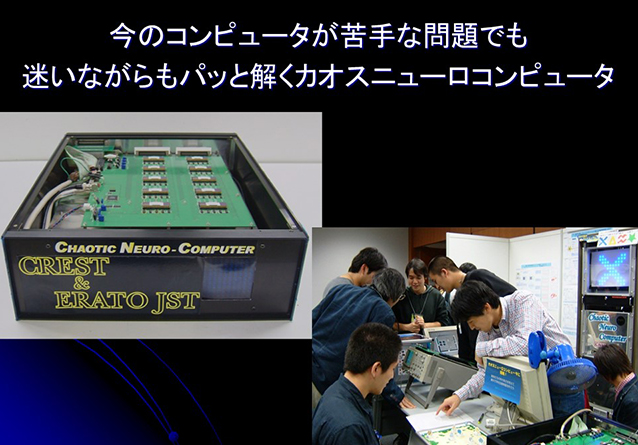

カオスでパパッと解く

人間や動物の脳は、パソコンなどのデジタルコンピュータとは全く違う方法で、様々な情報を効率よく処理していると考えられています。例えば、脳にはプログラムは無く、学習によって知識を蓄えます。また、意識的あるいは無意識的な処理を巧みに使っています。本研究室では、このような脳の仕組みに学んだ新しいコンピュータの開発に取り組んでいます。オープンキャンでは、これまでのコンピュータは苦手だが、我々が開発した脳型コンピュータなら高速に(だけど適当に)解ける問題の一例である動物園問題を紹介します。

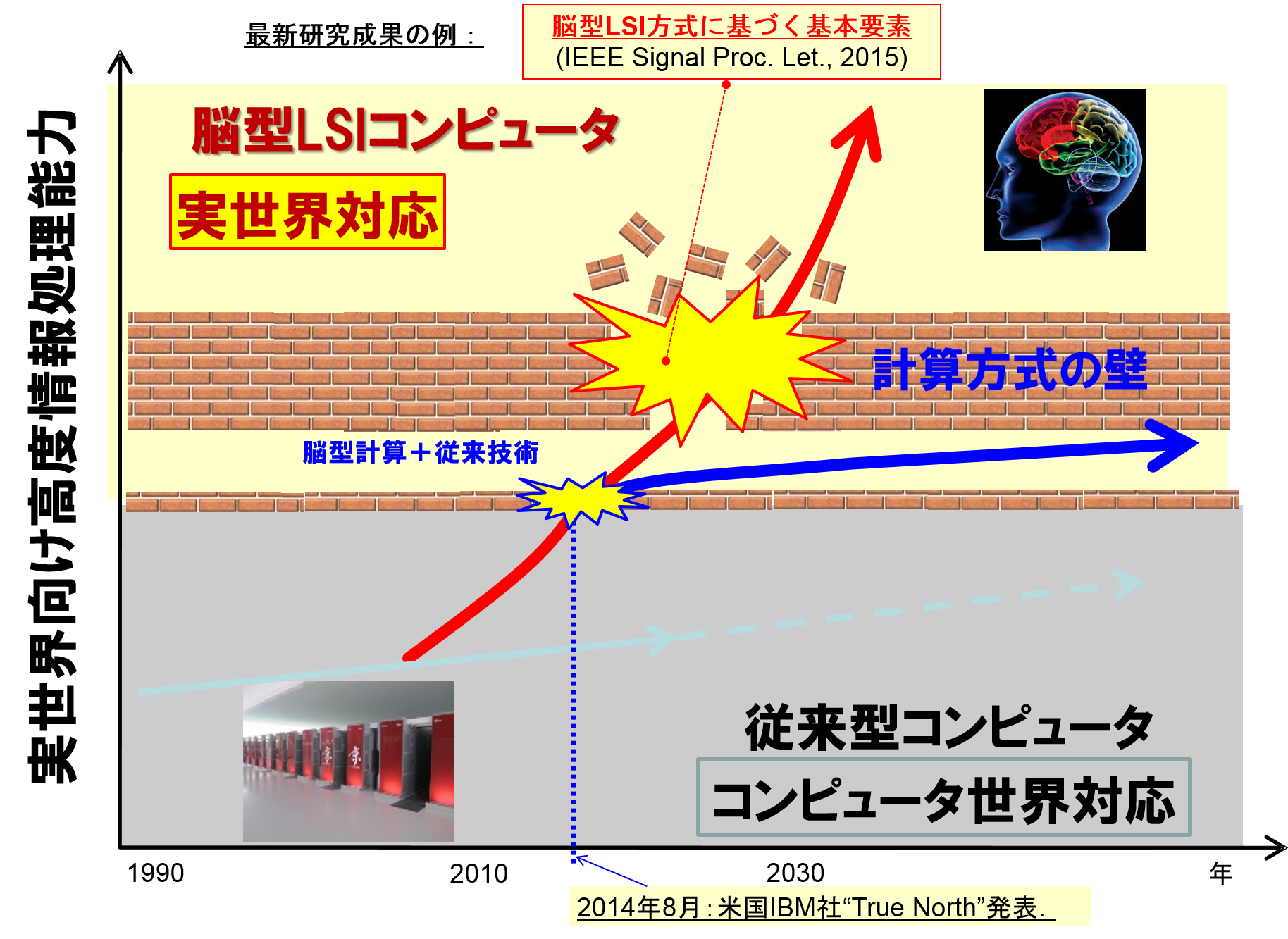

人工知能で人間のようなコンピュータを体験

私たちが普段使っているスマートフォンやパソコンは、LSI(集積回路)によって動作するコンピュータです。現在のコンピュータは非常に便利なものになりましたが、人間のようにモノを見て「理解」や「判断」をすることが難しいです。「脳型LSI」は、人工知能をコンピュータに組み込んだ新しいLSIです。人工知能を組み込むことで、コンピュータ世界(ゲームのような仮想の世界)から実世界で役に立つ LSIとなります。私たちは、LSIの新しい可能性を研究開発しています。