- >> 情報通信基盤研究部門

-

情報ストレージシステム研究室

教員

[ 教授 ] (本間 尚文)

[ 准教授 ] Simon Greaves

研究室HP

https://www.kiroku.riec.tohoku.ac.jp/

研究活動

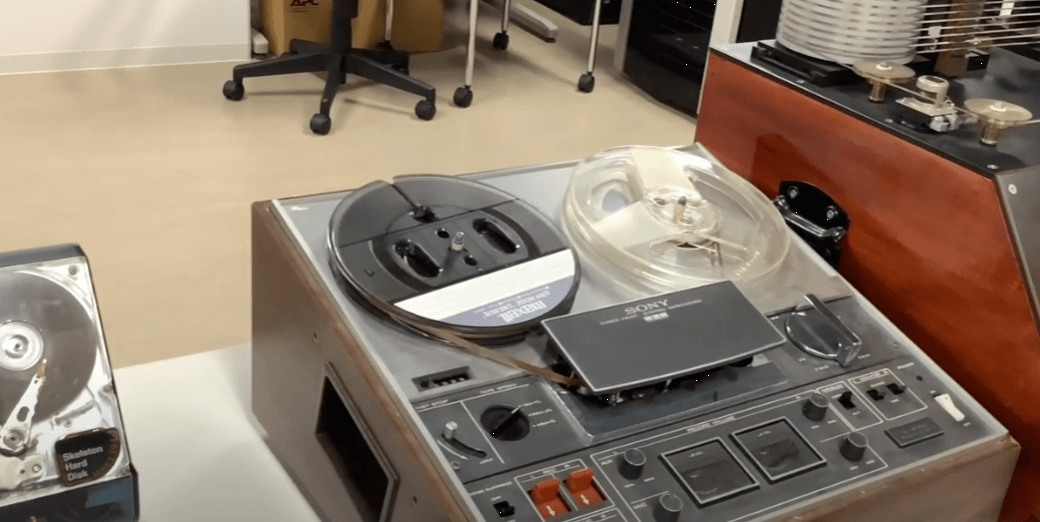

本研究分野の主な関心は、高密度情報ストレージ技術にある。マルチメディア、IoT、AI情報の形で生成されるデータ量は、毎年急増加している。このデータを保存するには、高性能、大容量、低消費電力の情報ストレージシステムが必要である。このグループでは、磁気記録と磁気デバイスに基づく高密度情報ストレージの研究を行っている。磁性材料とデバイスは、マイクロマグネティックシミュレーションを使用してモデル化される。目標は、保存された情報の各ビットの面積が100 nm2未満(10 Tbits/inch2以上の面密度)の領域を占める、高速、低コスト、大容量ストレージである。また、ニューロモルフィックコンピューティングおよび確率的コンピューティングアプリケーション用の磁気デバイスも研究している。

記録理論コンピュテーション研究分野(Greaves准教授)

研究テーマ

- 情報ストレージデバイスのマイクロ磁区シミュレーション

- 次世代超高密度ハードディスクドライブに関する研究

- 磁気ストレージデバイスの研究

- ニューロモルフィックコンピューティングのための磁気デバイス

記録理論コンピューテーション研究分野|Greaves准教授

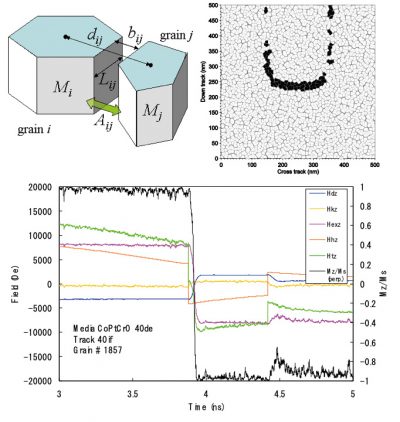

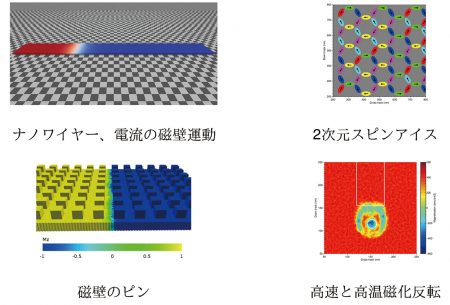

マイクロマグネティック シミュレーションは、情報 ストレージ アプリケーションで使用される磁性材料の動作をモデル化するために使用される。記録媒体をモデル化するには、媒体の個々の磁性粒子をシミュレートする。次に、有限要素モデルからのヘッド 磁界分布を使用して、記録シミュレーションを実行する。ヘッドと媒体の設計は、モデルを通じて最適化できる。磁気ランダム アクセス メモリ (MRAM)、スピン トルク発振器、ニューロモルフィック コンピューティング用の磁気デバイスなど、他の磁気デバイスもモデル化する。その他のマイクロマグネティック シミュレーションの例をいくつか図に示している。磁気ナノワイヤ、二次元スピン アイス、磁壁ピン方法、エネルギー アシスト記録などが挙げられる。